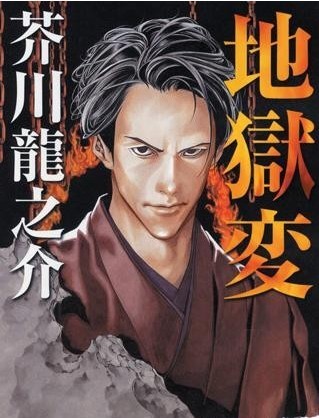

�����(����)-��17����

�������Ϸ���� �� �� �� �ɿ������·�ҳ���������ϵ� Enter ���ɻص�����Ŀ¼ҳ���������Ϸ���� �� �ɻص���ҳ������

��������δ�Ķ��ꣿ������ǩ�ѱ��´μ����Ķ���

�Ⱦ��Τ���˼�ä���������˼���Ϥ����������Ƥ��ޤ���

���̤���������Ȥ˥��������Ĥ��Ƥ��롣�����ʤ�����ϡ�Ů����Ů��Ԓ�������Ƥ���i�κ�ϘS�������ǡ����ˤ��빫�@��ָ�����Ƥ����Фؤ���ä��Фä����i��Ů��ͽ�����˚ݤ�����Τ�������Τ��Ȥǡ������Ҋ�Ƥ��Ƥ�ɤ���˼��ʤ��ä����˚��ߤϴ����ʤ��餤�ˤ���˼�鷺���l����Ԓ���������Ƥ�Цnj��ꤹ��ʤ�ơ��Է֤ˤϳ����ʤ���˼�äƤ���������ʤΤˡ�����٤�ߡ������餬�z���Ϥ��äƤ��Ƥ��롣

�����Ĥ��ʤ�ơ������o���ä��Τ�������ʤΤˡ������Ȼ�Ȥ��ι��@���ƚi�������Ƥ��ޤäƤ��롣Ҋ�ƤϤ����ʤ����l�����ԤäƤ���ˤ��v��餺�����ˤ���Ͼ��x��s����Ф������ڤ��㤬ֹ�ޤꡢ�����Ф�Ҋ�Ĥ�롣��Τ����Ǥ����Ȥ��Ƥ��빫�@���l�⤤�ʤ��ơ����ˤ��ˤϤϤä����Ҋ���������ζ��ˤ��������g���Ф�ȡ���Ƥ���褦�ˤ�Ҋ���롣

���Τ�Ԓ���Ƥ���Τ����ɤ�ʱ���Ƥ���Τ����ˤˤϷ֤���ʤ�������Ǥ⤽�ζ��ˤ�ҕ����ᔤŤ��ˤʤäơ�Ŀ���ݤ餻�ʤ��ä���˼���z�ߤ��⤷��ʤ������S��������äƤ���褦����Ů�����֤��֤֤꤬���ơ��d�դ����������Ҋ�ơ��i�Ϥɤ�ʱ���Ƥ���Τ������������Ĥ��ͬ���褦�ˡ��l�Ǥ��ܤ����뤢��Ц��Ƥ���Τ�������������˼�ä��顢�ؤΰ¤��韆����褦�ʸ��餬���k�������ˤʤꡢ���ˤϷ����դꤷ���

���ष���ä���

��Ҋ�Ƥ��뤳�ȤϤȤƤ�ष���Τˡ�Ŀ���ݤ餻�ʤ���Ҋ�ʤ���Ф����ʤ��ȟo����ꤽ��״�r��Ҋ���Ĥ����Ƥ���褦���eҙ��ꈤäƤ�����

��Ů���֤����i�μ�ˤ����롣�����֤�i�����ǡ��פ�����äƤ��롣�ЄӤ���ζ�䡢�Τ�Ԓ���Ƥ��뤫�ʤ�ơ��^���Ф�������ȥ�äƤ��������ˤ��ЄӤ�������ӳ���Υ�����Τ褦�˿�r�����ä���

�����ˤξ��x���s�ޤ롣�ؤʤ����Ȥ����Ȥ����ǡ����ˤ�Ŀ���ݤ餷�����������ϡ�Ҋ�Ƥ����ʤ��ä���Ҋ�Ƥ��ޤä��顢�����ϤǤ��ʤ��ä������������Έ������Ӥ������褦���ߤ�������i���Ƥ���������롣���Ť������ˤ��Τ褦�Ȥ��Ƥ��뤫�ʤ�ơ����۽U�Y�Οo�����ˤǤ����פ�����Ǥ�������Ů�g�ˤ����Τʤ�ơ�����ʤ�Τ�������ʤ�Τˌ����ơ�����ʿष��������Է֤η�����Ц�����Τ����z���Ϥ��äƤ���Τ��������Ѻ���������ơ����ˤϤ��ष���˵����ߤä���

��Ϣ�Ф줷�ơ������������ʤ��ʤäƤ⡢���ֹ�ޤ�ʤ��ä����������Ϥˡ��Ĥ��ष���ä���������ߤäƿष���Τ�������Ȥ⡢���ι⾰��Ҋ�ƿष���ʤä��Τ��Ϸ֤���ʤ���

���������Ĥ��^���ȤƤ���Ĥ��Ƥ��뤳�Ȥ����ϡ������֤��äƤ�����

���Ҥ��Ф�����ӥ��l������ȡ��ޤ�������驡����䤨���¶Ȥ��ФäƤ��ơ�Ҋ��Ҋ�뤦�����夬�����Ф��Τ��֤��롣�����ͬ�r�˱��k���������ä��^����䤵��ơ��侲�ˤʤäƤ������������ͨ�ʤΤ����i�˱�Ů�����褦�����ޤ��������ˤˤ��v�S�Οo�����ȡ������Ԓ���������Ȥ�o���������ˤ��Ԥ���Ҫ���äƟo�����^���Ф��侲�ˤʤä��Τˡ������������Ϥ��ĤޤǽU�äƤ�Ԫͨ��ˤϤʤ�ʤ���

���ɤ����ơ�Ԫͨ��ˑ���ʤ��Τ������������������Ƥ⡢����㤯����ˤʤä��^���ФǤϤϤä���Ȥ����𤨤�Ҋ�Ĥ���ʤ��ä���

���ե������δ��ˤؤ����z��ȡ��ץ���ȼҤ��Ԓ���Q�ä����oҕ���Ƥ��ޤ������ȿ������٤��Ǥ�e�Τ��Ȥ������ʤä����ˤ��Ԓ��ǰ����������Ԓ�����֤�ȡ�롣

���Ϥ�������Ǥ���

�������⤷�⤷������ʯ�Ӥ����ɡ����˾�����

��ͻ���i����褦�ʴ����ˡ����ˤ�Ŀ��롣���������ʤ��Ƥ������餷�ơ��l����һ˲�˷֤��ä���

���������������ɡ�

��������k�ˤ��������ɡ����ΥХ���Я�����Ԓ�������Τ��Ԓ���ʤ��Ρ��դ����Ƥ��ʤ����������ޤ���Ф��Ρ����Ƥ��ͣ���

��������

���i���Ԓ�˳��ʤ����ɤ��֤��äƤ��뽡�ˤϡ��������ϺΤ��Ԥ鷺�˥�������~����äƤ�����

���i���Ҥ˾Ӥ��ͣ���

���������䡢�Ӥʤ����ɡ�

�����嵐�������ġ�Я���֤ä��Ф������줿����������⤦�����k���Ť�����äƤ뤫�顢���ä����ФäƤ���ɷ�����ͤ����ʤ��視���

�����μҤ�һ�ˤˤʤ뤳�Ȥ����顢�l�Ǥ���������Ҥ����Ƥ���뷽���Ҥ����Ƚ��ˤ�˼�ä�������ȤϤ��ޤ�ä����Ȥ��ʤ������Ӥ�����Ǥ�i�Τ��Ȥ��ʤ��Ɯg�ࡣ���ˤϿڤ��Ф���ޤä��٤���z��ǡ����ɷȴ𤨤���

�����Ф����顢20�֤��餤���Ť���˼�������㤡���ޤ����Ȥǩ����

��ꖚݤ������������ץĤ�ͨԒ���Ф����������ơ����ˤ���Ԓ�����ä������ޤ����ĄӤϤ��Ĥ����礫�ä���

�Ԓ����椷��ͨ�ꡢ�����20�֤ۤɤǼҤˤ�äƤ������ԥ�ݥ��Q�ä��Τ����v���_����ȡ����ޤ�ˤ����������������äƤ�����

����������ä��㤤��

������ƚ�������ʤ��褦����������Ƥߤ�����˼�ä����Ϥ˰����������Ƥ��ޤäƽ��ˤϸ��������i�Ϥޤ����äƤ��Ƥ��ʤ���������Ϛݤˤ��똔�Ӥ�o�����ä��֤���ʩ������Ԫ�ݤ褯���ˤ˰��٤�ȡ��Ҥ��Ф���äƤ�������ӥ�ͨ���ȡ�����Ϥ��Έ�������ֹ�ޤ�թ��������������ȥ�����驡���ǰ�Ǜ���Ǥ�����

���Τ�ࣿ�����ȥ�����������ҩ�����뤱�ɡ�

���������ǣ���

��Ԓ�������Ƥ������ˤ˥���������Ц��롣Ԫ�ݤ�Ц�Ҋ�Ƥ���ȡ��_�����˵����꤬���������ʸФ��Ǥ��롣�i������Ȥʤ��������Ǥ�����Ԥä���ζ������֤��ä����狼�饳�åפ�����ơ���䤷�Ƥ�������ע���Ǥ����˳֤ä��Фä������ե������ǰ�ˤ���Ʃ���֥���ä��ȡ����������ީ�������ȥ��åפ���ߡ�һ��ߤ�����

���թ�����ۤ�ȡ����դϤ��ä������ʡ���������嵐��

���������դ����֤����顢�����դˤʤ뤫�⤷��ʤ��äơ���������ԤäƤ���

���ۤ��褦��С���������Ԥ��ȡ�������פ�A���ƽ��ˤ�Ҋ�����i�䥸��Ȥ�ߡ�����Ԫ�����ϴ��ʤ������ȤۤɤΤ��Ȥ�δ��������ߡ�äƤ��뤻������҆�ݤ��o�������������Ȥ�����䄤�Ҋ�i���른��ϡ����ˤ�Ҋ�Ĥ�ơ��Τ����ä��Σ�����ֱ��nj��ͤƤ�����

�����䡢�ĥХơ��������⤷��ʤ���

���������¤��ΤϤ��ޤ�ä��ǤϤʤ������Τ����ä����ɤ⥸��ˤ�Ԓ���ʤ��ä����ޤ������ۤ��������ʤ����Ԥ��Τ���һ�����ɤǡ��ڶ��Ϛi�˱����Ƥ��������l���˽̤�����Τ��Ӥ��ä���

���ĥХƤͤ��������_������������äĤ����ʤ����ĥХƤˤϡ����쩡���һ�������äƤ��Ȥǡ����դϥ��쩡��ˤ��褦�����i�������Ǥ��ʤ����顢�����ց���������餻�äѤʤ��äơ��ä�����ʤ������ʤ���

����������

�����դ���˥��쩡���ʳ�٤��Ф���ʤΤǡ����դ�Ϧǥ��쩡����Ԥ��Τϱܤ������ä���������ǰ�ˡ���Ϥꑛ�yͨ��ҤǤ��ʳ�٤��趨���ä��ʤ顢�I������Ф��ʤ���Ф����ʤ����������Ȼ�ȡ��ޤ����ι��@��ͨ���^���ʤ���Ф����ʤ����Ȥˤʤ롣����ʈ��������Ȥ��Ф������ʤ��ä������ˤ�һ�ȡ�����˴_�J��ȡ�롣

��������ʳ�٤�Σ���

���������������i�������Ƥʤ��Σ������˾���������ζ�����顢ʳ�٤Ƥߤ��ä��Ԥ�줿������ɡ������ĩ�����������ġ������˸��ĤʤȤ���Ԓ���ʤ�����ʤ��������ˡ������Ʃ����

��������Ԥ��Ȥ��ꡢ�i�ϸ��ĤʤȤ������ˤˤ�һ��Ԓ���Ƥ��ʤ��ä����ޤ�����Ӱ�Ǥ���ʤ��ȡ�꤬�Ф��Ƥ���Ȥ�˼�鷺�����ˤϤ���Ϣ���¤���һ˲�����a��������ߡ����ˤϥ����Ҋ����Ŀ���Ϥ��ȥ��ץäȇ�������Ц�����ʤ�������ˤޤǘS�����ʤäƤ��ޤ���С����Ц�ä��������Ԓ���Ƥ����鐘��Ǥ������Ȥ������w��Ǥ��äƤ��ޤ��������ä����٤�����Ц���ȼ�������i�������ˤϥ��ե���������ä���

�����˾���Ц�äƤ�Ρ������Ҋ�����⡹

������������

�������Ԥ��Τ�ʧ�⤷��ʤ����ɤ���������˾��äƽY����ͬ����Ƥ뤸���Ц�ä���Ȥ����ˤ��ʤ��������ɡ����Ц�ä��Ҋ�ơ�����äȰ��Ĥ�����

�������餵�ۤɸ����N�������g�ǤϤʤ��ä����ᡢЦ�ä��ꤷ�ʤ��Τ�������ǰ�ˤʤäƤ��������ˤ�ü�g���˲ָ�Ƥơ����ؤʤ��롣��У����äƤ����Ӥʤ��Ȥ��ह���ơ�ü�g�˰���Ĥ��Ƥ��뤳�Ȥ��फ�ä������_��Τ�Ҫ��ʤ���˼�äƤ������顢�l���Ƚ��������Ƥ��ʤ��ä�����������L��Ҋ�Ƥ��Ƥ���Ƥ����Ȥ�֪�餺���Ƥ����Ҥ����ʤ롣

���Ԥ��Ƥߤ��顢��ǰ��Ц���Ρ��ä��֤꤫�⡹

���ؤ������㤡���i��ǰ�Ǥ�Ц�ä���Ȥ����ʤ��������

��������֡������Ĥ�ǰ��Ц�ä����ȤäƟo����˼����

��ӛ�������R��Ĥ��ơ����ˤυۤ������i��ǰ�Ϥ����������μҤ������Ĥ���Ц�ä����Ȥʤ��һ�Ȥ�o����ĸ��ǰ��Ц�Ҋ���뤳�ȤϤ��äƤ⡢����ϱ��Ĥ���ǤϤʤ������䤵���ޤ��ȟo����Ц��ä����o������Ц�����ӡ��Է֤��Ф���Τ�������Ƥ���������ϡ�������ä��Τ���������

�������Ƥ��뽡�ˤ�Ҋ�ơ�����Ͻ��ˤ��O�����롣Ƥ�dz��������ե�����ϥ��ץ�������Ƥ��ơ������褦������Ȥ��������ȓe�줿��

�������ġ��r���ޡ����������������ʡ�

��������쾮��Ҋ�Ϥ��ơ������ԤΤ褦���Ԥ���

���ʤ�äĩ���Τ��ʤ��������ϤϤߤ�ʤ����������Ƥ�褦��Ҋ���������ɡ�һ����������äƤ�����ʤ������줬�������������Ƥ����Ƥޤ��詡��äƸФ��ǥ������ä��櫓������Ǥޤ������Ți��1�ش����W���Ƥ������ɡ�

�������ؤ���

�����ˤϥ����Ŀ���ʤ��顢�_���ˤ������ʤ�ѧУ�ˤ���i��˼������������Ҋ֪��⤷�ʤ���������������ˤ⼯�ޤäƤ��롣Ԓ���줱�Ƥ������֤ˤ�Цnj��ꤷ��һ�ˤǤ����ˤˤ��Է֤���Ԓ���������Фä���⤷�Ƥ�����ȫ�ơ�ͬ���������ޤ��Ƥ�褦��Цǡ�����ǰ�ޤǡ����ˤϤ���Ц�������������Ц���˼���z��Ǥ�������������ͣ늤��դ�Ҋ����Ц�Ҋ�Ƥ��顢���ο�����һ�䤷����

�������Ĥ��������äʤ����͡����ä�����Ҋ���뤱�ɡ�ȫȻ�����ä���ͩ���Ρ�Ц�ä��㤦���餤�������餵������ޤ꽡�˾����������ʤ��Ǥ�äƤۤ��������͡��d�դ�����˼�����ɡ�

������Ϥ����ǽ��ˤ�Ŀ���ơ����ä��褦��Ц�ä����l�����餳�����ƚi��Ԓ���������Ȥʤ��һ�Ȥ�o�����ɤ�ۤɚi�Τ��Ȥ�֪��ʤ��ä��Τ�˼��֪�餵�줿���Ӥ����Ԥ���������ǚi��ȫ�Ƥ���������椫�餽����ܤ�ֹ��褦�Ȥ⤷�ʤ��ä������������ʤ��Ȥ��Ԥä��äơ��S���Ƥʤ���B���ʤ����������ؤΰ¤��Ĥä����Ƥ���褦�ǡ����ʤ�©�餷�����ˤʤ��Ԫ��Ѻ��������

�����֤Τ��Ȥ�Τ�֪�餺���Ӥ��ʤ�ơ������˰�������˼�ä�����ˤʤäƤ褦�䤯���i���Ԥ�줿���~����ζ��֪�롣

�����äȡ�δ���˚i���Է֤Τ��Ȥ��ӤäƤ�����������ɐۤ��������顢�Ӥ鷺�˾ӤƤ����Ƥ�������ȡ����ˤ�˼�ä���

����������������Τϰ��Τۤ�����

�������������ɤ椳�ȣ���

��©���褦�����˥���϶����ɤä������ˤ���������ζ����ζ���ȴ�~�m���Ƥ����i�������ˤː�������ʤ�ƿ������ʤ����ɤ��Ǥɤ����ˤο��������������äƤ��ޤäƤ���Τ�������ˤϷ֤���ʤ��ä���

���a�ꤳ��Ǹ����Ƥ��뽡�ˤ�Ҋ�ơ�����ϺΤ������ʤ����Ȥ��ԤäƤ��ޤä��Τ���˼�����⤷�����ơ��i��Ԓ�Ϥޤ�������ä��Τ�������������ɡ��i���餳��ǰ����ֱ�ꤷ���衹���Ԥ��Ԓ����ä����顢Ԓ�Ƥ�������˼�äƤ�������ֱ�ꤷ���ΤϚi�ο�ߡ����ǡ����ˤ��ФǤϤޤ��ӤäƤ���Τ���������������������Ǥϐ�����������Ԥä����ɤ��֤���ʤ���

�������ʤ���

��������������

������n�פˤʤäƤ��뽡�ˤ���Ԓ��������졢������٤��ŤƤʤ���𤨤롣

���Ӥ���ū�˃��������줿�顢�ɤ�˼������

���Ȥ�������褦���۲��Ҋ�Ĥ��졢����ϡ������������������oҕ���ʡ�����Մ������˴𤨤롣����Ŀ�ʷ�������Ƥ��Ƥ��뤳�ȤϷ֤��äƤ���������������Ŀ�˴𤨤Ƥ���ζ�ϟo������ν��ˤ˳����𤨤ʤ�ơ����ݤ�ˤ����ʤ�ʤ���

�����˾��ϡ��ɤ�˼�ä��Σ���

�����٣������졢���ˤ��٤����������롣ǰ�ޤǤϥ����ͬ���褦�˥�������˼�äƟoҕ���Ƥ������Ǥ⡢���ߡ������oҕ������ʤ������l����Ԓ���Ƥ���Τ�Ҋ����䤭�⤭���Ƥ��ޤ������줬�ɤ���������ʤΤ����oҕ�Ǥ��ʤ��ʤäƤ�����

���֤���ʤ��ʤä���

�������ؤ������ä������˾������ʤꐘ��Ǥ�褦�����顢����Ͻ̤��Ƥ����롣����������ʤ�ơ��������य���g�ʤ��Ȥʤ���衹

��

![(����ͬ��)[����]�ҵĸ�����ܹ�����](http://www.baxi2.com/cover/18/18983.jpg)