幽灵旗-第4部分

按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页,按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页,按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部!

————未阅读完?加入书签已便下次继续阅读!

“说了一些关于这四幢楼建造者的事,不过……”我犹豫了一下,该说的还得说,“当时日军飞机轰炸的时候,这两位老人都不在,所以对具体原因也不太清楚。”

“哦……”他拉长着语音,脸色也开始沉下来。

“还有一位没采访,就是钟书同,著名的历史学家,也是‘三层楼’的老住户,前几天打电话说去巴黎还没回来。”

搬出的金字招牌果然转移了视线,蓝头眉毛一扬说:“钟书同?真没想到,你待会儿再打一次电话,他一回来就赶紧去采访。让他从历史学家的角度多谈谈。”

我嘴里答应着,心里却暗骂。用历史学家的角度多谈谈?谈什么呢,用历史学家的角度来看那次轰炸,还是看那四幢楼?说出来似乎很有水准,细想想根本就是无所谓。

不过领导既然发了话,我回到坐位的第一件事就是拿起电话,拨到钟书同家。

居然他今天早上已经回来了。

虽然心里想,这么一位老人家总该给几天倒时差的休养时间吧,可嘴里还是问了出来:“明天您有空吗?”

记者的本性就是逼死人不偿命,不是这样的就不算是好记者。

老人家答应了。

上海的交通一天比一天差,钟书同的住所在市区,从地图上看比杨、傅两家都近不少,可去那两位的家里都可以坐地铁,到钟书同的住所我换了两辆公交车,一个个路口堵过去,花在路上的时间竟然是最长的。

他家的保姆把我引到客厅,见到钟老的第一件事,就是把包里那张纸拿出来,摆在他的面前。

“这上面画的旗,您认识吗?”

钟书同戴起眼镜,仔细地看了看,摇头。

我把纸翻过来,给他看另一幅。看起来傅惜娣画的是正确的。

“这……没见过这样的旗,这是什么旗?”钟书同居然反问起我来。

我一时张口结舌。原本想来个开门见山,直奔主题,没想到钟书同竟然不认识杨铁和傅惜娣画的旗,接下来准备好的话自然就闷在了肚子里。

脑子里转着无数个问号,但只好按部就班地向这位历史学家说明来意。

“没想到啊,过了这么多年,又重新提起这面旗啊!”钟书同叹息着。

“不过,那面旗可不是这样的,在我的印象里……”

钟书同拿来一张新的白纸,画了一面旗。

第三面旗!于是我这里有了三面各不相同的旗的图案。

可它们明明该是同一面旗!

“这旗子图案我记得很清楚,可为什么杨铁和傅惜娣画给你的却是那样?”钟书同皱着眉头不解地问。

“可杨老和傅老两位也很肯定地说,他们记得很清楚,这旗子就是他们画的那个样子。我本来以为,到了您这里就知道谁的记忆是正确的,没想到……”我苦笑。

“不会是那面旗子每个人看都会不一样吧?”我心里转过这样的念头,嘴里也不由自主地说了出来。

“哟,不好意思,看我扯的。”意识到面前是位学术宗师,我连忙为刚才脱口而出的奇思怪想道歉。

“不,或许你说的也有可能,那旗子本来就够不可思议的了,再多些奇怪的地方也不是没有可能。”没想到钟书同竟然会这样说。

“唉,要是我能亲眼看看那面旗就好了。不瞒您老,我原本想以‘三层楼’在日军轰炸下完好保存的奇迹入手写一篇报道,却没想到牵扯出这样一面旗来;可不管这旗是不是真有那般神奇之处,我都不能往报纸上写啊。”

钟书同微微点头:“是啊,拿一面旗在楼顶上挥几下,就吓跑了日寇的飞机,要不是我亲眼所见,哪能相信。”

“亲眼所见?”我猛地抬起头看着钟书同问,“您刚才说,您亲眼看见了?”

从杨铁、傅惜娣那里知道,拿着地契的原居民,直到一九三九年才搬进“三层楼”里住。可钟书同刚才的意思,分明是他在一九三七年的那场轰炸时,就在“三层楼”里。

钟书同也是一愣:“我还以为你知道了呢,我是‘三层楼’里几个最早的住客之一,不像杨铁他们三九年才搬进来。我从它们刚造好那会儿,就搬进了中间那幢楼里住,所以轰炸的时候我就在楼里。”

“我在苏老和张老那里什么都没问到,而和杨老、傅老聊的时候没提要来采访您,所以您不说我还真不知道。”

“哦,老苏也不肯说当年的事吗?那老张和钱六是更不肯说了,这两个的脾气一个比一个怪……这么说来,或许我也……”

怎么又多出个钱六,我听出钟书同话里的犹豫,忙打断他问:“钱六是谁?”

“中央‘三层楼’里的三个老住客,钱六、张轻、苏逸才。你拜访过张轻和苏逸才,怎么会不知道钱六?”钟书同反问我。

“我是从居委会那里了解情况的,可他们只向我介绍了张老和苏老,没说钱……钱老的事啊!”

“哦,我知道了,钱六的性子太过古怪,总是不见他出来,一个人住在地下室里,许多人都觉得他是个半疯子,怪不得居委会的人不向你介绍他呢。连苏老都没告诉你什么,你又怎么会从钱六那里问到什么东西呢?!”

“您说您是最老的住客之一,那其他还有谁?”

“有烟吗?儿子都不让我抽呢。”钟书同说。

我从怀里摸出“中华”。

烟头忽明忽暗,钟书同抽了几口,把长长的烟灰抖落在烟灰缸里。

我就静静地坐在旁边,等着他开口。

“这件事,连儿子我都没和他们说过,过去这么多年了,我至今也没想明白,他们要做什么。你既然问起,我就把我所知道的告诉你,可我所知道的,只是冰山一角,你要想弄清楚真相,只怕……这事在当时已经这样神秘,隔了这许多年再来追查,恐怕是难上加难了。呵呵,我人老了,好奇心却越来越强,倒真希望你能好好查一查,如果查出些什么,记得要告诉我,也不知在我老头子入土以前,能不能解开当年之谜。”

“我如有什么发现,一定第一个告诉您。”我立刻保证。

“‘三层楼’的第一批住客,除了造这四幢楼的孙家四兄弟,就是我、张轻和苏逸才了。”

我嘴一动,欲言又止。我觉得还是先多听,少发问,别打断他。

注意到我的神情,钟书同说:“哦,你是想问钱六吧?他是孙家四兄弟的家仆,而我们三个,是被四兄弟请来的。”

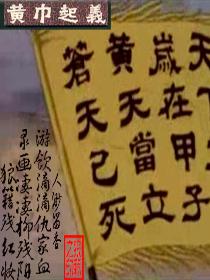

烟一根根地点起,青烟袅袅中,钟书同讲述起“三层楼”、孙家四兄弟,和那面幽灵旗。

一九三七年,钟书同二十七岁。那是一个群星闪耀的时代,西方学术思潮的洪流和对中国传统文化的反省同时碰撞在一起,动荡的年代和喷薄的思想激荡出无数英才,二十七岁的年纪,对于一个有才华的年轻人来说,已经足够成名了。

钟书同彼时已经在各大学术刊物上发表多篇学术论文,尤其是对两汉三国时代的经济民生方面有独到见解,在史学界引起广泛关注,至少在上海,他已俨然是史学界年轻一辈首屈一指的人物,包括燕京在内的许多大学已经发来邀请函,他自己也正在考虑该去哪一所学府授课。

一九三七年的春节刚过不久,钟书同在山阴路的狭小居所,接待了四位访客。

尽管这四位来客中有一位的身形魁梧得让钟书同吃了一惊,但四人都是一般的彬彬有礼,言语间极为客气。

这四个人,自然就是孙家四兄弟了。

这四兄弟说到钟书同的学问,表示极为钦佩和赞赏,更说他们四人也是历史爱好者,尤其对三国时期的历史更是无比着迷,有许多地方,要向这位年轻大家请教,而他们更是愿意以一间宅子作为请教费,抵给钟书同。

要知道当时上海的房子,稍微好一些,没有十几根金条是抵不下来的。钟书同在山阴路居所的租金,以他的稿酬支付已经令他有些吃力,所以才想去大学教书,当时一位教授的工资,可是高得惊人。

孙家四兄弟第二次上门拜访的时候,更是连房契都带来了。钟书同虽觉得其中颇有蹊跷之处,但看这四人盛意拳拳,谈论起三国的历史,竟有时能搔到他的痒处,对他也有所启迪,再加上年轻,自信纵使发生什么也可设法解决,所以在三月的一天,终于搬出了山阴路,住进“三层楼”。

而钟书同住进中央“三层楼”的时候,张轻和苏逸才已经在了。那时苏逸才还未还俗,正如我所想的,他那时的法名就是“圆通”。

钟书同刚搬进“三层楼”,就发现其间有许多怪异之处,不仅是楼里住了圆通这么个终日不出房门的和尚,而且张轻也总是神出鬼没,时常夜晚出去,天亮方归。而他住的这幢楼四周,那些街上的平房里,居然一个居民也没有。有时他走在几条街上,看着那些虚掩着的房门,里面空空落落,不免有一种身处死城的恐慌。后来这些平房逐渐被推倒,这样的感觉反而好了许多。

不过虽然周围几条街都没有住人,但钟书同却发现时常有一些苦力打扮的人出没,他们似乎住在其他几幢“三层楼”里。这些苦力除了对这个街区的无人平房搞破坏工作外,并不见他们打算造什么。只是有一天,钟书同要坐火车去杭州,早上五点不到就提着行李出门,远远见到那些苦力把一手推车一手推车的东西从东边的“三层楼”里推出来。天色还没亮,隔得远,他看了几眼,也没看出那车上是什么东西。

四兄弟还是时常到他屋里来坐坐,和他谈论三国时期的种种掌故。对于这周围的情况,钟书同试探了几次,四兄弟总是避而不答。到后来他也明白这是一个忌讳,住了人家的房子,若还这样不识相的话,真不知会发生什么。一日里对着周围的空屋一阵惧怕后,钟书同就放弃了追根究底的盘问。

可是和四兄弟谈话次数越多,谈得越深入,钟书同沮丧的情绪就越来越厉害。因为四兄弟关于三国的问题实在太多,而他能回答得上来的又实在太少,如果仅仅是这样,他也有理由为自己辩解:一个历史学家再怎么博学,毕竟不可能逆转时间回到过去,所以哪怕是专攻某个时代,对这个时代的了解,特别是细节局部的了解,终归是有限的。然而让钟书同郁闷的是,谈话谈到后来,有时四兄弟中的某人问出一个问题,他无法回答,那发问之人,却反过来说出了自己的推测,偏偏这推测又十分合理,有了答案再行反推,一切都顺理成章。当这样的次数越来越多的时候,四兄弟和钟书同的谈话次数却越来越少。钟书同隐约觉得,这四人已经开始对自己失望,言语间虽然还算礼貌,但已没有了一开始的尊敬。

这样的转变,对于钟书同这样一个自负甚高的年轻学者而言,可说是极大的侮辱,偏偏钟书同又无力反击,因为他的确是无法回答那些具细入微的问题,而孙家四兄弟告诉他的许多事,在他事后的考证中,却越来越显其正确。

是以在此后的岁月中,钟书同想尽了一切方法去钻研那段历史,用传统的研究方法走到死胡同,他就创造新的研究方法,以求取得新的突破。可以说他今日声望之隆,有大半得益于当年孙氏四人对他的刺激。只不过当他恢复了自信之后,孙氏四兄弟却早已不在了。

等到八一三事变之前,孙氏四兄弟已经十天半月都不往钟书同房里跑一次,但都住在一幢楼里,所以时常还是可以见到。他们暗中所进行的计划,仿佛已经接近成功,因为四人脸上的神情,一天比一天兴奋,也一天比一天急切。

只是在这样的时候,八一三事变爆发,日军进攻上海,轰炸也随之来临。

那日,尖厉的防空警报响起来的时候,钟书同就在屋子里,他听见屋外走道里孙辉祖的声音,孙辉祖就是孙家的老三。

“见鬼,只差一点儿了,怎么日寇飞机现在来?”孙辉祖的嗓门本就极为洪亮,情急之下,这声音在防空警报的呼啸声中,仍是穿过钟书同关着的房门,钻进他的耳朵里。

钟书同这时心里自然十分慌乱,人在恐慌的时候,就会希望多一些人聚在一起,虽然于事无补,但心里会有些依托,所以听见孙辉祖的声音,忙跑去开门。

开门的前一刻,他听见另一人说:“嘿,没办法,再把那旗子拿出来试试,看看能不能赶走日寇。”

钟书同打开门,见到过道里站着孙家老大孙耀祖,而楼梯处冬冬冬的声音急促远去,孙辉祖已经奔下楼去。

在那之前,钟书同并没有见过这面旗,可这四周的居民虽然全都已经搬走,但圈子外见过旗子的居民还是大有人在。这样一面旗子,早已经传得神乎其神,钟书同有时去买些日常用品,常常听人说起。

钟书同原本自然是不信,可在这样的时候,日军飞机炸弹威胁之下,猛地听孙家兄弟提起这面旗,顿时想起了传言中这旗的种种可怖之处,此时却仿佛变成了能救命的一线希望。

“那旗,那旗有用吗?”钟书同问。

“试试吧。”孙耀祖沉着脸道。看来他心里当时也并无把握。

说话间,楼梯上已经脚步声大作,孙辉祖当先大步冲了上来,后面孙家老二孙怀祖,老四孙念祖也跟着跑了上来,后面是张轻和钱六,而圆通却不见身影。钟书同早已听说这圆通尽管年轻,但于佛法上却有极深的修持,在这样的危难关头,仍能稳坐在屋内念经,不像旁人这样忙乱。

孙辉祖的手里捧着一个长方形的大木匣,而钱六则拖了根长长的竹竿上来。

孙辉祖并不停留,直接跑上了通向天台的窄梯,几步跨了上去,一拳就把盖着出口的方形厚木移门击飞,率先钻了上去,接着诸人也跟在他后面钻到了天台上。

钟书同站到天台上的时候,远方空中,日军的机群已经黑沉沉地逼来。

孙辉祖飞快地打开木匣,接过钱六递上来的竹竿,把旗固定好,不远处烟火四起,轰雷般的炸响不断冲击着耳膜,日寇的炸弹已经落下来了。

孙辉祖高举着大旗,一挥,再挥。

这是钟书同第一次,也是惟一一次看见这面旗。

刹那间,钟书同的慌乱消失了,日军飞机依然在头顶发出刺耳的呼啸,炸弹也不断地落在这座城市里,可钟书同的心里却热血沸腾,充满着战斗的信念,如果此时有日军的步兵进攻,只怕他会第一个跳出去同他们肉搏,因为他知道,那面旗会保护他。这是一种难以名状的内心感受,那面旗似乎在一瞬间把大量的勇气注入到他的心中。钟书同实在不明白,为什么那些周围的百姓在向他说起这面旗时,人